東には、四季に富んだ伊吹山を望み毎日を過ごしました。

今も田舎の風景で好きなのは、伊吹山です。毎日伊吹山を見ながら登校し、下校は伊吹山を背にして帰るのですが。伊吹山の見えない日は、気分もさえません。天気が悪く、気分も同様にさえない暗い日だからです。特に秋になると伊吹の山肌がどす黒い時は、北陸独特の時雨を催します。

冬の晴れた日の伊吹山は、山全体が真っ白でまぶしい輝きを放します。

夏は青々と豊かさを見せてくらます。

私の生まれ故郷は、滋賀県長浜市西野町で高校卒業まで育ててくれた里です。

私の生まれ故郷は、滋賀県長浜市西野町で高校卒業まで育ててくれた里です。

近くには、田畑に引く小川も多く、いつも子供の頃は、小川で小魚を取ったものです。

特に夏休み時期には、毎日午後にバケツと網を持って魚取りに行っていたように思います。

東には、四季に富んだ伊吹山を望み毎日を過ごしました。

今も田舎の風景で好きなのは、伊吹山です。毎日伊吹山を見ながら登校し、下校は伊吹山を背にして帰るのですが。伊吹山の見えない日は、気分もさえません。天気が悪く、気分も同様にさえない暗い日だからです。特に秋になると伊吹の山肌がどす黒い時は、北陸独特の時雨を催します。

冬の晴れた日の伊吹山は、山全体が真っ白でまぶしい輝きを放します。

夏は青々と豊かさを見せてくらます。

家の前の庭には、竹生島の弁財天を祭るお堂が有ります。先々代、この竹生島の弁財天の頭が差し、弁財天を一年間預かり、神が帰るに当たりたこのお堂を建造したと記して有ります。いつもお供えやお下げをするとき丁度東を向くので、弁財天と伊吹山に同時にお祈りをしたものです。

このお堂の前の古梅の木は、60年前と変わらず、今にも転けそうですが、今も毎年、美しい花を着けています。

先代までは、このお堂の前に大きな池が有り、いつも緋鯉がゆったりと泳いでいたと、母が話して居ました。戦争前に、この池も干し上げ、水無の池としたとのことです。

この池の回りには、岩芝が多く水を含んで美しく開いて居ます。

夏には、毎日庭に水を打たないと、この岩芝が小さくなって身を守り、水をくれと叫んでいました。

子供の頃、岩の上で、ままごと遊びやでんでん虫を走らせたものです。

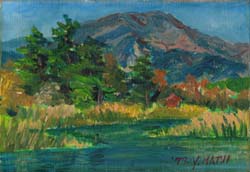

右の写真は、松井画伯が描いてくれた、伊吹山や一番きれいに見える場所から描いてくれた絵で、毎日我が家で見て和んでいます。

右の写真は、松井画伯が描いてくれた、伊吹山や一番きれいに見える場所から描いてくれた絵で、毎日我が家で見て和んでいます。

小学校は村立で、学校まで約4Kmほど有り、特に雨の日や冬の雪道はつらいものでした。特に雪道は一列になり踏みつけ道をつるつる滑りながら通ったものです。でも春や秋の通学は楽しいことも多く有りました。特の桑のみをポケットに一杯いれ、その桑の実の汁で上着からシャツまで紫に染め、母親に叱られ、翌日学校へ着ていく服がなく、つらい思いも有ります。

春に一面のれんげ草の田んぼで、寝転がり、大空を眺めたものです。

途中に大きなお宮さんが有り、カブト虫や黄金虫を捕まえて遊んだり、学校の宿題をこのお宮さんで友達に教えてもらったものです。

今も元気で病気らしい病気もしないでここまで来たのも、この毎日の通学で基礎体力が出来たのではないかと思っています。

今も同じ道を子供が通学をしているのを見ると、きっと今の親もこの通学道での楽しい思いを、子供にして欲しいと思っているからでしょう。

この近辺には、多くの有名な場所が有ります。

日本三大茶人としても名高い小堀遠州の茶室「近江狐蓬庵」が山間に有ります。

又、須賀谷温泉は、信長の妹・お市も湯治したと言われています。小谷城の山麓、戦国武士が傷を癒すために浸かったといわれる温泉です。

少し、北に足を延ばすと木之本には、賤ヶ岳の古戦場、木之本地蔵など有ります。

長浜市は、早春の盆培、春の桜と引山での子供歌舞伎等々有名な催しも多く有ります。

昨年(平成14年)、卒業50周年記念の同窓会を田舎の同期生が企画してくれ、本当に多くの友と会うことが出来ました。最初は、顔と名前が一致しませんでしたが、時間とともに、昔の顔になり、腕白時代の自分に返り、れんげ草の田んぼでの思い出や、凍てついた雪の上を歩いていて、川に落ちた話等々、気心の知れた本当の友だとの話が出き、喜びを噛みしめました。

今は、新快速が直行で行けるため、大阪から長浜まで約1時間30分程度です。

大阪から日帰りドライブで楽しめる距離でも有ります。

是非湖北の観光を楽しんで下さい。

今回、かおる会の自分のホーム・ページを作るに当たり、思いのままに気楽に作ろうと思っています。

思いのままに作って、皆様に紹介して行きたいと思っています。

参考で楽しく見ていただくホーム・ページ

1.伊吹山の四季に咲く花

2.小谷城の案内

3.琵琶湖の小魚

4.姉川の合戦

5.賤ヶ岳

6.近江狐蓬庵

7.須賀谷温泉