”大和町誌編さんにあたって”

11期 江 見 章 臣 | ||

| 1. | 町誌編さんに取り組んだ背景 | |

|

大和町の歴史を本にまとめようとする住民の動きは、今回初めて起きたものではありませんでした。 過去に古老たちによって、「町の歴史をまとめて行こう」という活動が一時進められたことがありました。 その時は何故か立ち消え、集められた資料だけが、大切に暖められていたのでした。これらの貴重な資料に日の目を当てる意義と「はじめに」に記した意味をあわせて3人(江見:編集長、鈴木:委員長、加藤:会計)で企画提案し、大和町の仕事としての位置づけとしてから、3人追加して6人で進めました。 | ||

| 2. | 編集の取り組みについて | 大和町誌の編さんにあたって、まずは次の様な編集方針を固めました。 |

| 1) | 大和町民による大和町民のための大和町誌をめざして、素人集団のオール手づくりとする。表紙デザイン・イラスト・航空写真など全て編さん委員の手製とする。 | |

| 2) | 町に残されている云い伝えについては、その裏付けとして多くの文献調査を重ねて、「大和町誌」としての持論をまとめあげる。 | |

| 3) | 明治以降については、残された資料のみでなく、できるだけ多くの町内・町外の方々から、生の体験談を取り入れる。 ・80歳以上の長老達に数回集まってもらい、若いころの町の姿・行事などをフリートーキングでしゃべり合ってもらった。 ・人づてに情報をキャッチし、個人宅・田圃・お店など、個人個人への聞きこみを繰り返した。 | |

| 4) | 構成は本文と資料編にわける。本文は、「現在の大和町を紹介」しておいて、「弥生時代からの歴史の変遷によって、今の大和町ができあがった」のストーリーとし、資料編ではデータとして残るものをまとめる。 また、各節においては、冒頭に「道しるべ文」を記載し、新しく住み着いた人達が、なぜこの項目を取り上げたのかが分かるようにする。 | |

| 3. | 執筆者の振り返り(本誌のあとがき文) | 1) | 「町誌編さんを『よし私がやろう!』と手を挙げた委員」、「週1回の編集会議で、深夜まで情熱のこもった論議をくり返す委員」、町誌編さんの仕事をとおして、「この雰囲気・情熱」が大和町の力だと強烈に感じた。 |

| 2) | 写真撮影では、撮りためた枚数が2,000枚を超した。特に上空100mのヘリコプターや、ゆれる火の見やぐらなどの高所からの撮影は圧巻であった。また、大和町内の隅から隅までを踏査撮影して目で見る記録をした。写真は素人だが熱意と努力が盛り込んだつもり。 | |

| 3) | 古老の話・町に残された資料など、多くの文献調査を実施し、編集者なりに結論を出し「大和町誌説」とした箇所もある。正解とまではいかなくとも、とうからずと思っている。 | |

| 4) | 大和町は古くから人が住み、有名な古文書に記載があったり沢山の言い伝えが残っている。しかし、それらを繋ぐものがなく、ちりぢりになっていた。そのため歴史もあちこちに散らばってしまったようである。今回の調査でいろいろな事柄を知ることができたが、残念ながらその多くは繋げることができず、まるで作りかけのジグソーパズルのようである。その意味では大和町誌問題提起の場を提供できたともいえよう。 | |

| 4. | 編集長としての苦労話 | 1) | 文の構成・言い回し・執筆者として感銘したことの記述 等々について、意見が分かれ調整が大変であった。「こんな記事、こんな写真はいらないよ!」「何を言ってるの! これがポイントじゃないの!」などなど意見の食い違いは度々起こり、調整に時間がかかった。 |

| 2) | 当初300頁位を狙って原稿作りにかかったが、文献調査・聞きこみ調査・自分達の思いなど、記事の突っ込みを出来るだけ深堀するよう努めた結果(これも書きたい、これも書きたいと言うこと)、400頁にもなってしまい、300頁に濃縮することに苦慮した。 | |

| 3) | 編集会議は土用日の夜7時から10時頃まで、計53回実施。 | |

| 4) | 公式データ・昔の写真探しに、多くの役所機関をたずね歩いたこと。 | |

|

まだまだたくさんの話がありますが、ざっと振り返って書きました。 ※ 下の写真をクリックして頂くと拡大されます。 | ||

|

|

|

|

|

|

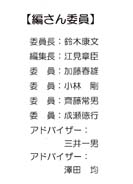

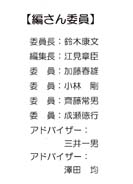

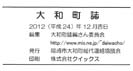

| 本と本のケース | 本とカバー | 本を内部 | 本の表紙 | 編さん委員 | 本の発行元 |